понедельник, 16 июля 2012

В свете развернувшегося диспута о бороде, меня тоже понесло

Текст мой только отчасти, а подбор картинок за мной

С древнейших времён отличительным знаком социального положения, зрелости, мудрости и достоинства мужчины являлась борода. Истоки таких представлений коренятся в глубокой древности, когда к человеческим волосам, в том числе и на лице мужчины, было особое отношение. Волосы считались средоточием жизненной силы человека, некой магической связью с другим миром.

Вспомним хотя бы Змея Волоса, пушкинского Черномора из «Руслана и Людмилы» или сказочного Хоттабыча, чья сила находилась в бороде.

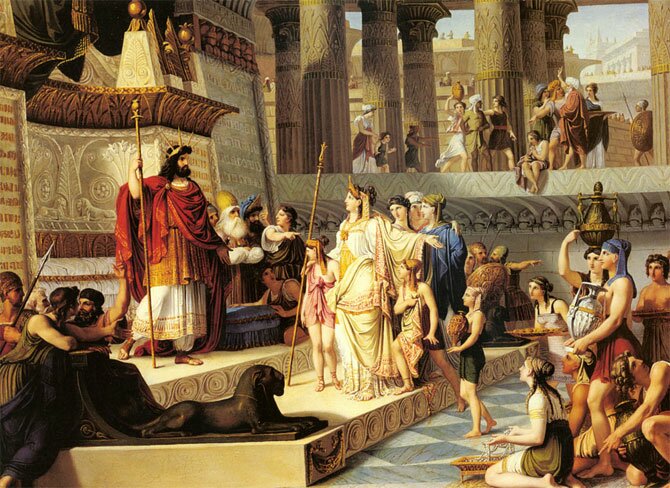

читать дальшеЕщё древние египтяне считали бороду непременной принадлежностью убранства фараона. Накладная искусственная борода изготавливалась из натуральных человеческих волос, овечьей шерсти, конской гривы или растительных волокон папируса; заплетённая в косичку, она являла собой символ достоинства и благородства правителя. Даже египетская царица Хатшепсут в парадных портретах приказывала изображать себя с характерной бородкой.

читать дальшеЕщё древние египтяне считали бороду непременной принадлежностью убранства фараона. Накладная искусственная борода изготавливалась из натуральных человеческих волос, овечьей шерсти, конской гривы или растительных волокон папируса; заплетённая в косичку, она являла собой символ достоинства и благородства правителя. Даже египетская царица Хатшепсут в парадных портретах приказывала изображать себя с характерной бородкой.

Погребальная маска египетской царицы Хатшепсут

В отличие от египтян, шумеры отращивали собственные волосы. Они старательно ухаживали за бородой, тщательно расчёсывали, красили и завивали её. Представители знати укладывали бороду таким способом: делили на продольные пряди, превращая их в чередующиеся завитые локоны и косички с вплетёнными в них золотыми нитями. Усы также искусно завивали, а порой и чернили.

Считалось также, что борода обладает и магической силой — так, в шумерском эпосе о Гильгамеше она охраняла хозяина от злых духов.

Борода являлась не только показателем состоятельности человека, но и признаком нравственности и благочестия. Поэтому слугам и рабам надлежало тщательно брить лица.

Ассирийцы и персы переняли у шумеров обычай отпускания бороды. Говорят, что они даже использовали её в сражении. Тактика ближнего боя предписывала схватить противника за бороду и расправиться с ним. Когда о подобной хитрости узнал Александр Македонский, он повелел своим воинам сбрить бороды. А ведь в далёкой древности греческие мужчины носили исключительно длинные бороды и усы.

Лишь в Спарте этот атрибут мужества сохранился дольше всего. В эпоху эллинизма вместе с бритвой стали применяться смеси, выводящие волосы на лице, а если в толпе и появлялся человек с бородой, то это воспринималось как знак траура и печали. Нередко борода выступала и источником конфликтов — дёрнуть за бороду считалось ужасным оскорблением, наказание за которое было весьма суровым.

Со II в. до н.э. и вплоть до императора Адриана у римлян вошло в обычай наголо сбривать бороды, отсюда возникло презрительное отношение к бородатым рабам. Часто для бритья и в Греции, и в Риме использовали слуг, а состоятельные граждане могли позволить себе посещение терм, где за умеренную плату лишались признака «низшего сословия». Но на закате Западной Римской империи короткая курчавая борода, наоборот, стала восприниматься как символ благородства и патрицианского происхождения.

Бюст императора Адриана

Отношение к бороде в христианских странах, в том числе и на Руси, сложилось под влиянием текстов Священного Писания.

В одной из глав Библии читаем: «И взял Аннон слуг Давидовых, и обрил каждому из них половину бороды <…> и отпустил их. Когда об этом донесли Давиду, то он послал к ним навстречу, так как они были очень обесчещены…».

Борода здесь уже служит не для устрашения, как в Европе, или для военной хитрости, как у ассирийцев, а выступает как символ достоинства, учительства и мудрости.

Представить себе лицо русского мужика без бороды просто невозможно. Здесь удивительным образом сочетались языческие воззрения и христианские традиции. В Киевской Руси до татарского нашествия носили длинные волосы, усы и бороды. Под влиянием татар начали было бороды брить и оставлять усы, но вовремя спохватившись, вернулись к христианским истокам.

Крестьяне. Фотография конца 19 - начала 20 века.

В «Русской правде» Ярослава Мудрого штраф за отсечённый палец составлял 3 гривны, «а если кто вырвет у кого клок бороды, и останется знак от этого, к тому же будут свидетели, то платить 12 гривен штрафа» (т.е. цена 6 коней или 15 коров). Такая высокая плата должна была компенсировать пострадавшему прежде всего, моральный ущерб, ведь посягательство на бороду в то время являлось публичным оскорблением. В народе борода воспринималась как символ чести, достоинства, поэтому об опозоренном человеке говорили: «Собственную бороду оплевал». Всматриваясь в образы русских князей, дошедшие до нас благодаря летописным миниатюрам, мы не увидим среди них бритого лица. На Руси, а затем и в России до Петра I ношение бороды являлось религиозно-нравственным обычаем, который был обязателен для всех сословий.

Ярослав Мудрый

С XV в. в Западной Европе бороды стали коротко стричь и брить, отращивая усы. Отсутствие растительности на мужском лице в то время являлось главным отличием православных от католиков. Экстравагантные поступки, связанные с бритьём бороды, не были чужды русским правителям. Так, великий князь Василий III сбрил бороду, женившись вторично на юной красавице Елене Глинской, видимо, желая казаться моложе. Герберштейн, побывавший на приёме у Василия, оставил такую запись: «Среди прочего он спрашивал меня, брил ли я бороду, что выразилось одним словом “брил”. Когда я сознался в этом, он сказал: “И это по-нашему”, т.е. как бы говоря: “И мы брили”». Неизвестно, как отразился столь смелый поступок на семейной жизни князя, но духовенство выступило с резким осуждением и князя, и бояр, последовавших его примеру, видя в этом отступление от православия.

Великий князь Василий III

Чем длиннее была борода, тем осанистее и степеннее казался человек. Мужчина, у которого по каким-либо причинам борода не росла, вызывал недоверие, и его считали способным на дурные поступки. Богатый человек бороду берёг, холил её, расчёсывая гребнем из слоновой или моржовой кости.

В 1551 г., во времена правления Ивана IV Грозного, на Стоглавом соборе подняли вопрос о брадобритии.

«Такоже священная правила православным крестьянам всем возбраняют ни брити брад и усов, ни постригати <...> Правило святых апостол сице глаголет: “А ще кто браду бреет и преставится тако, не достоит над ним служити, ни сорокоустия по нем пети, ни просвиры, ни свещи по нем в церковь принести, с неверным да причтется, от еретик бо се навыкоша”».

Но, несмотря на страшные кары, грозившие отступникам, бороды брили и Борис Годунов (ну, не знаю... Борис, вроде на парадном портрете как положено с бородой), и Лжедмитрий I. Отсутствие бороды у последнего рассматривалось как измена православной вере и доказательство самозванства.

Лжедмитрий I. Портрет неизвестного польского художника XVII века.

При царе Алексее Михайловиче в 1675 г. издаётся специальный указ, запрещающий пострижение волос, длинная борода воспринимается в это время как знак особого почёта.

В Европе, в это же время, мужчины носили короткие волосы и брили бороды, оставляя усы. Во второй половине XVII в. в моду вошла небольшая бородка.

П. Рубенс. Портрет Джорджа Виллерса, герцога Бекингемского (1625 год)

Портрет Леопольдо Козимо II Медичи (1590-1621), великого герцога Тосканского

Новую моду ввёл во Франции Людовик XIV, который стал брить лицо, оставляя лишь пушок над верхней губой — муш. К нему добавлялись две ниточки усов — шевалье, завитые над верхней губой.

Портрет Людовика XIV

С XVIII в. для европейских мужчин становится характерным чистое бритьё лица; ношение бороды определялось личным вкусом владельца или желанием следовать моде, между тем в России брадобритие являлось вопросом государственного значения.

Во времена царя Фёдора Алексеевича среди русских бояр усиливается склонность к бритью, в ответ на это патриарх отлучает его приверженцев от Церкви: «Брадобритие есть не только безобразие и бесчестие, но грех смертный». И как же скоро пришлось пересмотреть церкви свой взгляд на этот животрепещущий вопрос! Замена традиций, обычаев царём Петром I всколыхнула всю страну. Петровская Россия не могла быть бородатой; царь позаботился о европейском внешнем виде своих подданных — с бритым мужским подбородком.

Вернувшись из Великого посольства в 1698 г., уже на другой день, на приёме в Преображенском дворце Петр собственной рукой резал бороды своим вельможам. Под горячую руку попался и первый генералиссимус Шеин, и кесарь Ромодановский, и другие бородатые особы. На следующем балу ножницами орудовал уже шут царя.

Новый внешний вид обескураживал дворян: исчезали степенность, спокойствие, достоинство, с которым они раньше оглаживали свои бороды, на смену им пришла другая система жестов, появилось новое выражение лица, не скрытого бородой.

Налог на бороду введен 1 сентября 1689 г. царем Петром, а с 10 января 1705 года указом «О бритии бород и усов всякого чина людям, кромя попов и дьяконов, о взятии пошлины с тех, которые его исполнить не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков» устанавливалось четыре разряда пошлины:

с царедворцев, городовых дворян, чиновников по 600 рублей в год

с гостей 1-й статьи по 100 рублей в год

с купцов средней и мелкой статьи, а также с посадских людей по 60 рублей в год

со слуг, ямщиков и извозчиков, с церковных причетников и всяких чинов московских жителей — по 30 рублей ежегодно.

Приведём отрывок из этого указа:

…На Москве и во всех городах, царедворцам и дворовым и городовым с приказными всех чинов служилым людям, и гостям гостиной сотни и чёрных слобод посадским людям всем сказать, чтоб впредь с сего Его Величества Государя указа, бороды и усы брити. А буде кто бороды и усов брити не похотят, а похотят ходить с бородами и усами и с тех имать, с царедворцев и с дворовых и с городовых и всяких чинов служилых и приказных людей по 60 рублей с человека; с гостей и гостиной сотни первыя статьи по 100 рублей с человека; средней и меньшей статьи, которые платят десятые деньги меньше 100 рублей, с торговых и посадских людей по 60 рублей, третья статья, с посадских же и с боярских людей и с ямщиков и с извозчиков и с церковных причётчиков, кроме попов и дьяконов, и всяких чинов с московских жителей по 30 рублей с человека в год. И давать им приказа Земских дел знаки, а те знаки носить при себе.

Надо заметить, что ношение бороды обходилось владельцу довольно дорого, сумма в 30 рублей, установленная в том числе и для москвичей, в те времена составляла годовое жалование одного пешего воина. Пословица «без рубля бороды не отрастишь» стала особенно популярна в народе.

Заплатившим пошлину выдавались медные жетоны — «бородовые знаки»: круглые, с выбитой надписью «Деньги взяты», с изображением носа, губ, бороды и усов с одной стороны и годом выдачи с другой.

Бородовой знак 18 века

Бородачи должны были постоянно носить их при себе и подтверждать своё право на бороду каждый год.

Согласно указу, царь пощадил лишь бородатых представителей духовного сословия, сохранивших право на ношение бороды бесплатно. Крестьяне пошлиной не облагались, но каждый раз при въезде в город взималось по 1 копейке «с бороды». С 1715 года действовала единая пошлина — 50 рублей с человека в год.

Лично сам Пётр даровал привилегию беспошлинного ношения бороды только трём людям в российском государстве — московскому губернатору Тихону Стрешневу в силу хорошего отношения со стороны царя, боярину Черкасскому из уважения к его преклонным годам и патриарху Адриану в силу сана, правда, только до момента его смерти.

Самое яростное сопротивление брадобритию проявилось в среде старообрядцев. Свою бороду, «отечество», они ценили выше головы. «Режь наши головы, не тронь наши бороды» — был их ответ.

В 1722 г., по новому указу, все оставшиеся бородачи были приравнены по своему положению, для них устанавливался единый налог в 50 рублей. В общем же насильственное бритьё бород в народе было воспринято как покушение на многовековые традиции, но, тем не менее, количество бородачей со временем сокращалось, то ли из-за высокой платы, то ли из-за новой моды.

Борода для самого Петра была символом отсталости, а вот усы, которые он тоже призывал брить, царь с удовольствием носил сам.

читать дальше"Бородовой налог" отнюдь не чисто русское изобретение.

Так небезызвестный английский король Генрих VIII ввёл налог на бороду в 1535. Этот налог зависел от социального статуса носителя бороды.

Дочь короля Елизавета I тоже вводила аналогичный налог, которым облагалась любая борода, растущая больше двух недель.

Основателем моды на ношение бороды среди духовенства Франции стал король Франциск I (1515—1547). Правительство обложило священнослужителей налогом: духовенство победнее предпочитало бриться. Возникли споры сторонников и противников права на бесплатное ношения бороды и вообще на её ношение, что повлекло вмешательство высших католических иерархов с попытками запретить бороду. Запрет на ношение бороды и длинных волос истекал из предписания лат. Clericus nec comam nutriat nec barbam, и осуждение бороды звучало ещё в 1119 году на Тулузском соборе, однако правило можно было трактовать в пользу короткой бороды. Полный запрет на бороду попытался ввести в 1576 году кардинал Карло Борромео, издавший пасторское послание «De barba radenda».

Дочь Петра — Елизавета подтвердила указы о брадобритии, что вызвало в обществе неоднозначную оценку.

Так, в 1757 г. М.В.Ломоносов даже написал «Гимн бороде» , который вызвал серьезное недовольство в среде духовенства, потребовавшего от императрицы наказать автора.

В общем же во времена Елизаветы Петровны в области моды существовал диктат Парижа. Императрица, отдавая предпочтение всему французскому, продолжала собирать налоги за ношение бороды.

Лишь Екатерина II, взойдя на престол в 1762 г., отменила пошлину, но с оговоркой: государственные чиновники, военные и придворные должны были оставлять лицо «босым».

В веке XIX к теме бороды русские императоры обращались ещё неоднократно.

По-прежнему дворянству, чиновникам и студентам надлежало брить бороду. Лишь офицерам некоторых родов войск разрешалось отпускать усы. Во время Заграничного похода русской армии 1813—1814 гг. этим украшением обзавелись многие военные, хотя с 1812 г. правом их ношения обладали только гусары и уланы. Усы в то время считались неуставным элементом, но власть смотрела на это сквозь пальцы, лишь солдаты, даже вышедшие в отставку, обязаны были брить бороду.

В XIX в. в России стали популярны бакенбарды (веяние европейской моды). Уж как их ни называли у нас: и бокоуши, и бурды, и щекобарды.

Джордж Доу. Портрет Петра Ивановича Багратиона (1765-1812)

Н.В.Гоголь с некоторым лукавством так описывал бакенбарды петербургских чиновников: «…бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, чёрные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежавшие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в чёрных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие».

В царствование Николая I государство вновь вернулось к вопросам бороды и усов.

Портрет императора Николая I (1796-1855)

С увлечением творчеством Байрона в великосветских салонах стали появляться молодые люди с некоторой небрежностью в одежде, «неухоженная бородка, выросшая как бы сама собой, по забывчивости скорбящего мученика» украшала их лицо.

В это время борода воспринимается как вызов обществу, несогласие со стремлением власти всех стричь под одну гребенку. Введение правил придворного поведения, новых мундиров, и даже растительность на лице мужчины, всё регламентировалось соответствующими распоряжениями, определялось по министерствам и ведомствам.

При Николае I ношение усов составляло привилегию одних военных, а лицам других сословий, безусловно, воспрещалось; ношение же бороды разрешалось только крестьянам и лицам свободных состояний, достигшим более или менее почтенного возраста, а у молодых признавалось за признак вольнодумства. На таких старшие всегда поглядывали косо. Чиновники всех гражданских ведомств обязаны были гладко выбривать всё лицо; только те из них, кто уже успел несколько повыситься на иерархической лестнице, могли позволить себе ношение коротких бакенбард около ушей (favoris), и то лишь при благосклонной снисходительности начальства. (Н.П.Вишняков)

Замечу, что и сам Николай I, и его сын Александр II, носили бакенбарды и усы.

Лавров Н. А. Портрет императора Александра II. 1868 год

Для представителей податных сословий борода и усы являлись делом вкуса. Так, купца и крестьянина на улице всегда можно было узнать по окладистой бороде.

В заметках «Петербург и Москва» В.Г.Белинский отмечал: «Ядро московского народонаселения составляет купечество. Девять десятых этого многочисленного сословия носят православную, от предков завещанную бороду <…>; а одна десятая позволяет себе бороду брить…»

В 1880—1890-х гг. мода на бороды и усы возвращается, большинство мужчин, в том числе и государственные чиновники, наряду с бакенбардами носят и бороду, отношение к которой стало более лояльным. У представителей дворянского сословия длинная борода связывалась с отшельнической жизнью, именно так И.Н.Крамской изобразил писателя Льва Толстого, жившего и работавшего в то время в Ясной Поляне.

Портрет Л.Н. Толстого. Художник И.Н. Крамской, 1873 г.

Вопрос бороды с XVIII в. постоянно являлся предметом государственных указов, завершил этот список император Николай II, личным примером, как и его отец — Александр III, доказавший, что борода и усы — это дань русским традициям и обычаям.

Последним указом, поставившим точку в истории бороды в России, стало распоряжение от 1901 г., разрешившее ношение бород юнкерам.

@темы:

развлекаловка,

Исторический клуб

-

-

16.07.2012 в 21:47Тоже утащила.

-

-

16.07.2012 в 21:49-

-

16.07.2012 в 22:01-

-

16.07.2012 в 22:14-

-

16.07.2012 в 22:15-

-

16.07.2012 в 22:29вытекаетпроизрастает борода Ричарда?-

-

17.07.2012 в 16:53Хотя я все равно бородатых не очень (да-да, и даже Ричарда). Другое дело - легкая небритость

-

-

17.07.2012 в 18:27~Yasnaya~ Просто тема показалась мне весьма занятной

-

-

17.07.2012 в 18:30Ну дык с нее ж начали.))

Я и думала, что трактат будет посвящен предыстории оной бороды, уходящей корнями в вечность.

-

-

17.07.2012 в 18:35Госспадя?! Ну какая может предыстория, да еще и уходящая в вечность?

И вообще, захочет - побреется

-

-

17.07.2012 в 18:46Ну мало ли. При желании хоть китайские резиновые тапочки можно корнями в вечность увести.

-

-

17.07.2012 в 18:49Ну неееет..... За кого ты меня принимаешь? )))

-

-

17.07.2012 в 18:53за фонаааадку!

-

-

17.07.2012 в 19:01Ик... ну не до такой же степени )))

-

-

17.07.2012 в 19:53-

-

18.07.2012 в 17:01А так же - отличительным признаком мужеложца ("царская Федора" Басманов-младший бороду брил, и уже при Алексее Михайловиче протопоп Аввакум не допустил к причастию 17-летнего сына воеводы, ввиду отсутствия бородки заподозрив юношу в содомском грехе).

-

-

18.07.2012 в 17:47Хе... Это что своеобразная гей-мода той эпохи?

-

-

18.07.2012 в 23:03-

-

18.07.2012 в 23:06-

-

19.07.2012 в 04:53kate-kapella Ага... Потому что настоящий мужчина должен быть всего лишь чуть-чуть привлекательней орангутана )))

-

-

19.07.2012 в 14:13-

-

19.07.2012 в 14:34Да, моду на бакенбарды нам сегодня не понять ))) Но в то время они наверняка придавали их обладателю мужественности в глазах окружающих

дам-

-

13.08.2012 в 11:49-

-

13.08.2012 в 14:57Конечно можно )))

-

-

17.08.2012 в 08:54